Yves Semen et l’annonce de l’Évangile du mariage

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis marié depuis 43 ans, nous avons huit enfants, bientôt 21 petits enfants. En fait c’est l’essentiel de ce que j’ai fait dans ma vie. Sinon, je suis philosophe de formation, je ne suis pas théologien, même si j’ai fait des études de théologie, mais fondamentalement je suis philosophe. Et puis les hasards de la vie, mais vous savez bien que souvent on appelle le hasard la volonté de Dieu qu’on ne sait pas discerner : j’ai fini par ne travailler que sur la question de la théologie du corps depuis à peu près 25 ans.

Et comment avez-vous « rencontré » la théologie du corps de saint Jean-Paul II ?

Je l’ai rencontrée très tôt, j’ai eu de la chance, je l’ai rencontrée très tôt au cours de mes études de philosophie et théologie, à travers certains de nos professeurs, notamment le premier à avoir discerné la dimension prophétique de cet enseignement de Jean-Paul II, auquel personne ne faisait attention à l’époque – quand je dis pendant que j’étudiais, c’était fin des années 1970, tout début des années 1980, donc Jean-Paul II venait d’être élu : quand Jean-Paul II a été élu j’avais 20 ans – et donc je pense à Marcel Clément, Marcel Clément qui était le directeur du journal L’Homme Nouveau à l’époque, mais qui était également titulaire de la chaire de morale et politique à la faculté libre de philosophie comparée, où j’ai fait mes études avant de faire mon doctorat à la Sorbonne.

Et c’est lui qui me l’a fait découvrir, il a tout de suite vu qu’il y avait une dimension complètement prophétique là dedans. Il a branché, si j’ose dire, sa collègue plus jeune Aline Lizotte sur le sujet, qui l’a travaillée, et donc c’est avec Marcel Clément et Aline Lizotte que j’ai découvert la théologie du corps, qui a été un véritable bouleversement dans ma vie, parce que je n’avais pas compris. Je n’avais pas compris ce que c’était que le mariage. Je n’avais pas compris que le mariage pouvait être une vocation. Je n’avais pas compris que le mariage, surtout, devait être une vocation à la sainteté. J’avais l’impression que c’était la voie seconde, la voie accessoire. La voie c’était la voie religieuse, et comme ce n’était pas pour moi, j’étais un peu mal pris, comme disent les Canadiens.

Et là, j’ai découvert que le mariage pouvait être une vocation à la sainteté. Comme j’ai eu la chance de rencontrer ma femme qui a suivi les mêmes études, nous étions raccord, comme on dit, sur le sujet. Et voilà, c’est comme ça que je l’ai rencontrée, la théologie du corps. Et elle m’a conduit tout simplement à me marier.

Mais je n’en avais pas fait un sujet d’étude. Mon rayon, c’était la philosophie politique, la doctrine sociale de l’Église, que j’ai enseignées pendant des années. Et c’est seulement beaucoup plus tard, au tout début des années 2000, que des amis, tout simplement, des amis à qui je parlais des quelques éléments de la théologie du corps que j’avais compris : « C’est complètement fou, on n’a jamais entendu parler de ça. Il faut que tu nous aides à découvrir ça. »

On a fait des causeries, comme on dit, chez nous, le soir, le samedi soir. Au début, on était une vingtaine. Ensuite, on est devenus 50. Il fallait qu’on aménage le salon à chaque fois. Et puis après, on a loué des salles paroissiales, parce que ça ne tenait pas. Puis les gens ont enregistré ce que je disais. Ça se passait chez nous, ça se terminait à une heure du matin, parce qu’ensuite, on partageait, un peu auberge espagnol, ce que chacun avait apporté. L’auditoire, ça allait de 15 ans à 85 ans. Il y avait la vieille comtesse du coin qui venait nous rejoindre et disait : « Monsieur, vous croyez que c’est très convenable à mon âge ? » « Très bien, Madame, il n’y a pas de problème. » Et c’est parti comme ça. Parce que les gens ont enregistré mes conférences.

Puis après on m’a dit : « Il faut absolument écrire un livre. » Je ne voulais pas, parce que je n’aime pas écrire. Depuis, j’ai écrit 17 livres, dont 14 consacrés à Jean-Paul II. C’est parti comme ça. En répondant simplement à la demande d’amis. Et comme mon premier livre a connu un certain succès, j’ai été appelé à faire des conférences un peu partout. Donc, je donnais 40, 50, 60 conférences par an.

Vous dites que la découverte de la théologie du corps vous a conduit à vous marier. Est-ce qu’avant, vous envisagiez le sacerdoce ou la vie religieuse ?

De manière très théorique. Vous voyez, moi, j’ai été formé par le scoutisme. Servir, d’accord. Je voulais que ma vie serve à quelque chose de grand et de beau. J’ai même été tenté par une carrière artistique, musicale, parce que j’avais fait le conservatoire. Et puis, mon père spirituel m’a fait comprendre que je servirais peut-être mieux le Seigneur en faisant des études de philosophie qu’en faisant des études de musicologie. Donc, j’ai laissé tomber le conservatoire, et puis j’ai commencé la philosophie.

Mais, comment faire de ma vie quelque chose de grand ? Et je ne le voyais pas à travers le mariage. Peut-être parce que j’avais des exemples de mariages très bien. Très bien. Mais… Mais je voulais quelque chose de plus. Moi, la vie monastique, j’aimais bien aller dans un monastère de temps en temps, bénédictin, mais, y passer ma vie, je pète un câble ! Ou alors qu’ils me nomment Père Abbé tout de suite… Ils m’ont expliqué que ce n’était pas comme ça que ça se passe. Donc…

Prêtre en paroisse, ça ne me tentait pas du tout. Puis, je ne me sentais pas l’appel sacerdotal. Peut-être religieux, oui. Dominicain, ça aurait peut-être marché parce que je suis un peu bavard. Mais à l’époque, ils m’ont expliqué que tout était permis chez les dominicains, tout, sauf une chose qui était strictement interdite : c’est de vivre la règle dominicaine. Vous voyez, on était à la fin des années 1970. Donc, ça ne vous motive pas tellement. C’est pour ça que je dis que lorsque j’ai découvert dans la théologie du corps qu’il y avait vraiment un appel à la sainteté dans le mariage…

Et puis, j’ai découvert aussi une dimension essentielle de Vatican II qui était l’appel à l’apostolat des laïcs. Que les laïcs étaient appelés à être des évangélisateurs. Et pas seulement les prêtres, les religieux, autrement dit les « religieux de profession ». Dans tous les sens du terme. Les professionnels de l’Église. J’ai découvert ça dans les Foyers de charité. Et comme j’en ai trouvé enfin une qui acceptait de vivre l’aventure avec moi, comme on dit dans les trucs de télé réalité, ça fait 43 ans que nous vivons cette aventure. Avec des hauts et des bas. Avec des joies et des souffrances comme toute vie, et je rends grâce chaque jour.

Avez-vous eu l’occasion de rencontrer saint Jean-Paul II lui-même ?

Une fois. Dans le cadre d’une audience privée, une audience privée où nous étions 80. Mais ça n’avait rien à voir avec la théologie du corps. C’était en 1996. Avant que je commence à travailler vraiment tout ça. Je n’ai pas eu de rapport très particulier avec Jean-Paul II. Je lui ai envoyé évidemment mon premier livre. C’est un secrétaire qui m’a répondu un petit mot très gentil. En disant que cette dimension de l’enseignement du Saint Père était tout à fait essentielle, que le Saint Père me remerciait. Mais pas plus que ça.

Et puis tous les ouvrages – alors je n’aime pas le mot vulgarisation parce qu’il est vulgaire, mais les ouvrages de diffusion ou de divulgation – les ouvrages de divulgation sur la théologie du corps, qui sont ceux par lesquels j’ai commencé, n’ont été publiés qu’à la toute fin du pontificat Jean-Paul II. Faire de la vraie divulgation c’est très difficile. Il faut proportionner sans déformer. C’est même plus difficile que d’écrire des ouvrages scientifiques. Tous ces ouvrages de divulgation, je n’ai pas été le seul à en publier. Surtout aux États-Unis. Aux États-Unis la théologie du corps est beaucoup plus connue et répandue que chez nous. Les tout premiers c’est 2003. Et Jean-Paul II est mort en 2005. Ça va faire bientôt 20 ans.

Cela dit, j’ai l’impression de très, très, très, très bien le connaître. Parce qu’à force de s’être coltiné sa pensée, d’avoir cherché à la comprendre, parce que pour l’enseigner, il faut d’abord la comprendre. Il faut y passer du temps. Il faut transpirer dessus. Et croyez-moi, ce n’est pas une pensée facile, en plus. Donc pour arriver à la traduire dans des catégories accessibles, il faut déjà se l’approprier. J’ai l’impression de très bien le connaître, de le connaître de l’intérieur. Puis j’ai publié une biographie de lui. Donc j’ai lu tout ce qu’on avait écrit au moins en français sur Jean-Paul II. Et c’est colossal. C’est près de 150 ouvrages, de vrais ouvrages, qui ont été publiés sur Jean-Paul II.

Quel est le point qui vous a le plus marqué dans la théologie du corps de saint Jean-Paul II ?

Je vous l’ai dit, je crois que c’est la nouvelle approche qu’il propose pour le mariage. Ça établit le mariage dans une lumière et une profondeur inégalées jusqu’à lui.

Vous voyez, « le pape de la famille », c’est le titre que le pape François lui a conféré. Avant d’être le pape de la famille, il est le pape du mariage. Tout son apostolat a été centré sur le mariage, sur les couples. C’est lui qui a inventé la préparation de mariage. C’est Wojtyła qui a inventé la préparation de mariage. Ça n’existait nulle part ailleurs. Il a commencé à faire ça dans sa paroisse, à Saint-Florent de Cracovie. Et puis ensuite, quand il a été évêque auxiliaire, déjà évêque auxiliaire de Cracovie, il a fait un parcours de préparation, pour le diocèse de Cracovie. Deux ans plus tard c’était obligatoire pour toute la Pologne.

Je me suis marié en 1982, je peux vous dire que la préparation de mariage, ça n’existait pas en 1982. On rencontrait un prêtre pour préparer la célébration, les textes, puis le papier administratif bien sûr. Mais il n’y avait pas de préparation au mariage. Donc c’est arrivé bien plus tard. Mais ça a commencé en Pologne dès le tout début des années 1960. Donc c’est le pape du mariage avant d’être le pape de la famille. Il est le pape de la famille parce qu’il est le pape du mariage.

Y a-t-il une expérience ou une rencontre, en dehors de celle de Jean-Paul II, qui a marqué votre parcours et influencé vos choix de vie ?

Je vous ai parlé de Marcel Clément. Marcel Clément, pour moi, c’est lui qui m’a éveillé l’intelligence. C’est lui qui m’a appris à penser. Et qui m’a appris à penser avec le « sentire cum ecclesia », sentir avec l’Église. Il avait un sens de l’Église, cet homme, c’est extraordinaire. Un amour de l’Église fabuleux. C’était un laïc pourtant. Oui, je crois que j’ai appris avec lui à aimer l’Église. Et puis j’ai appris à penser. Tout ce que j’ai réfléchi en philosophie politique, je lui dois, parce qu’il était professeur en philosophie politique, c’est à lui que j’ai dédicacé ma thèse. Et puis c’est lui qui m’a ouvert à l’intelligence de cette théologie du corps.

Vous savez, c’est le premier. Dans le journal de L’Homme Nouveau, il a commencé ça en septembre 1981, tous les quinze jours, parce que c’était une publication bimensuelle. Tous les quinze jours, vous aviez une page centrale de l’Homme Nouveau qui était consacrée à un commentaire des catéchèses de Jean-Paul II. Et il a fait ça pendant un peu plus d’un an. Alors il n’a pas commenté toutes les catéchèses. Il y a un moment où ça faisait trop pour lui. Et donc il a confié la chose à Aline Lizotte. Mais il est le premier… C’est-à-dire qu’il croyait que la théologie du corps s’arrêtait en 1981, c’est le moment de l’attentat. Parce que, comme notre pape était obligé d’arrêter son activité à la suite de l’attentat, et qu’on s’aperçoit maintenant que c’était la fin d’un chapitre, la catéchèse du mercredi précédant le mercredi de l’attentat, à la limite, c’est assez cohérent de se dire, voilà, c’est fini. Et Jean-Paul II n’avait pas donné son plan, il est resté très secret là-dessus. Il n’a pas dévoilé son intention. On pouvait très bien considérer que c’était fini. Et effectivement, Marcel Clément a cru que c’était terminé.

Le « problème », c’est qu’en novembre 1981, Jean-Paul II a dit : « Après une interruption plutôt longue, nous reprenons le cours de nos réflexions. » Et c’était reparti pour un tour, et sur des choses extrêmement plus complexes. La catéchèse sur la résurrection, ensuite sur la sacramentalité du mariage, etc. Donc, il a un peu calé. Oui, j’ai été initié à la théologie du corps par Marcel Clément. Je lui dois cette dette. C’était le sens de l’Église et une âme d’apôtre, en même temps qu’un grand orateur. Et je vous avoue que c’est le genre de figure que j’admire, des fils de l’Église. Une âme d’apôtre, et puis si ça peut se faire avec des talents oratoires, c’est plutôt sympathique. C’est le plus grand conférencier que j’ai connu. Moi, j’ai appris à parler en public avec lui. Parce qu’il faisait des sessions sur la parole publique. J’ai appris à comprendre ce qu’est un public avec Marcel Clément.

Quel a été le plus grand défi que vous avez eu à surmonter dans votre parcours ?

Un défi, on peut le ressentir sans nécessairement le relever correctement. C’est d’arriver à conjuguer les exigences de la vie professionnelle d’un côté – parce que je crois que j’ai une vie professionnelle intense et riche – et puis la l’exigence de la vie familiale de l’autre. Moi, tout seul, je n’ai pas bien réussi à relever ce défi, je le reconnais.

Heureusement que j’avais une femme qui assurait à la maison. C’est peut-être un peu commode de dire ça. Mais j’ai une femme qui assume merveilleusement bien, sans rien dire, dans la discrétion. Mais, maintenant que j’ai 67 ans, que nous sommes grands-parents, je réalise un peu ce que je lui ai demandé. Ça faisait beaucoup. Oui, parce que j’ai fondé pas mal de choses dans ma vie. J’ai fondé une école supérieure de commerce et de gestion, une école de management, où on enseignait la doctrine sociale de l’Église, on faisait de la philosophie. J’ai créé une fondation pour les décideurs économiques, politiques, culturels. J’ai participé à la fondation de l’Institut Philanthropos, dont j’étais le premier directeur. L’Institut de théologie du corps après…

Je me souviens, nous étions tous les deux avec ma femme le jour de la béatification de Jean-Paul II. On a eu de la chance. Je ne sais pas pourquoi, on est arrivés au bon moment. On a pu rester 20 minutes, une demi-heure dans la nef de Saint-Pierre où on avait exposé son cercueil. Et puis on nous a fichu la paix, je ne sais pas pourquoi, pendant une demi-heure. On avait passé une demi-heure devant le cercueil de Jean-Paul II. Et ensemble, on a confié au Seigneur le projet de cet institut, en disant à Jean-Paul II : « Si tu veux que cela soit, débrouille-toi. » Mais je me souviens de ma femme alors : « Encore une fondation ! ».

Alors je lui ai promis, je lui ai fait une fausse promesse, je lui ai promis que ça ne durerait que dix ans. Qu’au bout de dix ans, je ne me consacrerai plus qu’à elle jusqu’à la fin de mes jours. Je crains que ça ne soit une promesse qui ne soit pas tout à fait tenue, parce que l’Institut a fêté ses dix ans et que je continue un peu trop à m’en occuper. Mais il faut penser à passer la main.

Et comment avez-vous compris que vous deviez fonder l’Institut ?

Difficile à dire, compris je ne sais pas, senti, peut-être. J’avais constaté une chose. C’est qu’au cours de toutes les conférences que j’ai données – je vous ai dit que j’en avais donné plusieurs centaines –, les gens s’enthousiasmaient. Vous leur dévoiliez un petit peu la théologie du corps et : « C’est génial, c’est fabuleux, c’est extraordinaire ! ». Puis ça retombe comme un soufflé. Les chrétiens qui ne savent pas se former. Et je me dis : mais ce n’est pas possible ! Je ne vais pas passer mon temps à faire des conférences alors que ça monte comme un soufflé, puis ça retombe comme un soufflé. Vous voyez bien, comme les quenelles lyonnaises. Ça sort du four, au bout de deux minutes, pfff, il reste un truc ratatiné. C’est un peu ça.

Je me suis dit : s’il n’y a pas une instance de formation où on forme vraiment des gens en profondeur, ça va faire flop à chaque fois. Ça fait pfff, plof… On ne va pas s’en sortir. Donc, il faut former des gens. Et puis surtout, moi je ne vais pas continuer à faire des conférences comme ça jusqu’à 95 ans, encore. Donc, il faut des gens qui prennent le relais. C’est pour ça qu’on a créé cette institut. Si on forme des gens, évidemment, c’est exigeant. Notre programme des certifications, c’est 100 heures de formation. Le programme du mastère, c’est 550 sur 2 ans. Le programme Apprendre à aimer, dont vous parliez tout à l’heure, c’est quand même 30 heures.

Mais si on ne forme pas des gens solidement, la bombe à retardement elle fera pchit. Et au total, regardez bien, c’est quand même aujourd’hui qu’on a besoin de ce flot de lumière. Et qu’on a besoin que des laïcs le portent, ce flot de lumière. Parce que, dans toutes les affaires qui martyrisent l’Église actuellement, toutes ces affaires d’abus sexuels, qui n’en finissent pas, on a l’impression que chaque fois qu’on a terminé une affaire, il y en a une autre qui ressort… Et tout porte à croire qu’on n’a pas fini de nettoyer les écuries d’Augias. Alors même si c’est évidemment le fait que de quelques-uns, mais ces quelques-uns sont déjà beaucoup trop nombreux.

Au total, nos prêtres, souvent ils m’en font la confidence : ils n’osent plus parler de sexualité. Vous avez entendu un prêtre qui va faire une homélie sur la sexualité, sur la question de l’éthique sexuelle ?Non, s’il faisait ça, on dirait : « Qu’est-ce qu’il a celui-là, il a un problème ? Peut-être que… Il est suspect ! ». Regardez Mgr Gobillard qui a eu l’audace de faire un bouquin1 avec cette sexologue qui s’appelle Thérèse Hargot sur la question de la sexualité. Je l’ai félicité. Je lui ai dit : « Bravo ! Enfin, un évêque qui ose une parole forte et qui accepte la confrontation ! » Mgr Gobillard m’a répondu : « Oui, je l’ai fait mais je porte une étiquette marquée ‘‘sexualité’’ sur le front pour 25 ans. » Oui, je lui ai dit « Écoutez, c’est très bien. Il pourrait y avoir pire. »

Donc, nos pasteurs qui devraient nous donner une parole de lumière là-dessus, en quelque sorte, ils sont ou ils se sentent muselés. Nos évêques n’osent pas parler. Et on les comprend, d’une certaine manière, je ne leur jette pas la pierre. Mais il faut donc former ceux qui peuvent avoir une parole peut-être plus libre sur le sujet. Encore faut-il qu’ils soient formés. Voilà, c’est tout. C’est toujours le même problème. Donc, il fallait qu’on les forme correctement. C’est ce qu’on essaie de faire ici.

Quelle est la place de la prière personnelle dans votre vie ?

Trop faible. Vous connaissez beaucoup de personnes qui disent : « Oui, moi je prie assez, c’est bien. Oui, ça va de ce côté-là. » En revanche, je sais une chose. C’est qu’on ne fait rien, mais rien de fécond, rien de fécond, si ce n’est pas enraciné dans une vie de prière. Rien. Rien. Il y a une chose, au moins, que je pense n’avoir jamais omise. C’est que je ne parle jamais de la théologie du corps sans m’en être remis complètement à la Sainte Vierge. Oh, très simplement, comme faisait Jean-Paul II : « Totus tuus ego sum, Maria et omnia mea tua sunt. », « Tout à toi, Marie, et tout ce qui est mien est tien. »

Vous savez, on a retrouvé les notes manuscrites de Jean-Paul II. Parce que vous savez peut-être que la théologie du corps, en fait, tout était écrit avant l’élection de Jean-Paul II. Tout était entièrement écrit. C’était prêt à être publié. C’était même tapé à la machine. Tout était prêt. Et donc, en fait, il a découpé son manuscrit polonais en 135 sections, 135 discours d’une trentaine de minutes. Et donc, pour les audiences générales du mercredi, il préparait ça, il y avait le manuscrit polonais, et il mettait une petite introduction, quand même pour que ça ne fasse pas un peu cheveu sur la soupe, puis ensuite il numérotait un, deux, trois, quatre, les paragraphes. Et il disait comme dans le texte. Il les renvoyait au texte du manuscrit. Donc, on a le facsimilé, c’est dans l’édition anglo-américaine de Michael Waldstein, le facsimilé d’un certain nombre de ces notes manuscrites, qui tenaient généralement sur deux pages. Première page, en haut à droite : « Totus tuus ego sum Maria ». Deuxième page, en haut à droite : « et omnia mea tua sunt ». Et ça, j’avoue que, oui, c’est ce qu’il faisait. Et je pense l’avoir pas trop mal imité de ce côté-là.

Mais, voilà, mais rien, rien, nous ne pouvons rien faire de fécond qui ne soit enraciné dans la prière. Ça j’en suis absolument convaincu. C’est pour ça, par exemple, qu’à l’Institut, c’est comme ça. On ne commence pas une journée de cours sans prier ensemble. Et on commence par la prière de saint Thomas d’Aquin avant l’étude. Elle est remarquablement efficace. Elle est extrêmement complète. Et ça permet aux étudiants de prier pour qu’ils comprennent correctement, et de prier pour le professeur pour qu’il leur explique correctement. Et quand on a la chance d’avoir la messe célébrée sur place, on va à la messe tous ensemble et généralement, on comprend mieux.

En centrant votre vie sur la promotion d’une vision de l’être humain frontalement opposée à celle que nous propose la société occidentale aujourd’hui, avez-vous été confronté à beaucoup d’animosité ?

De la part de ceux qu’on pourrait considérer comme des ennemis de l’Église, comme on le disait autrefois, je pense à la parole de saint Pie X, Pie XI : des ennemis de l’Église, bon, pas beaucoup. Pas beaucoup. En revanche, au sein de l’Église, mais plutôt aux extrêmes d’un côté ou de l’autre, oui, il y a eu quelques critiques… Mais c’est pas grave, ça ne me gêne absolument pas.

Ce qui me gêne, en revanche, c’est quand les gens critiquent sans avoir lu. Vous voyez ? « On m’a dit que Semen racontait… » Eh bien, commence par lire ce qu’a écrit Semen ! En plus, ce qu’écrit Semen, ça n’a aucune espèce d’importance. L’important c’est ce qu’a écrit Jean-Paul II. Donc de deux choses l’une, soit je restitue fidèlement ce que Jean-Paul II a enseigné, soit je ne le fais pas. Si je ne le fais pas, j’accepte d’être critiqué. Vous voyez ce que je veux dire.

Vous savez, dans certains milieux, il y a cette espèce de dictature de : « Qu’est-ce qu’il faut penser de ? » On va à une conférence pour savoir ce qu’il faut penser d’un tel ou ce qu’il faut penser de tel ouvrage. Ben commence par lire ! Quand on me dit : « Qu’est-ce qu’il faut penser de ? » Je dis : « Pensez par vous-même ! Faites un petit effort. » « Qu’est-ce qu’il faut penser de ? » « Lisez le bouquin ! » Ce n’est pas possible ça, cette espèce de bêtise, parce qu’il n’y a pas d’autre mot. C’est de la bêtise, c’est de la sottise au dernier degré. Il faut être bête comme un âne pour poser la question : « Qu’est-ce qu’il faut penser de ? » « Pense, coco, tu as une intelligence ! » Vous voyez, quand j’entends dire au cours de certaines conférences : « On me dit que Semen raconte… », d’abord prouve-le, cite, et puis ensuite on verra. Alors ça, ça m’agace prodigieusement.

En revanche, je suis admiratif, lorsque des personnes qui sont très éloignées de ce que j’enseigne, et j’espère n’enseigner que ce qu’enseigne l’Église, prennent le temps de venir écouter. Ça m’est arrivé une fois comme ça, en Suisse, je venais donner une conférence à Lausanne sur la théologie du corps, et je vois débarquer trois abbés en soutane. Généralement, en Suisse, trois abbés en soutane, on sait qu’ils viennent d’un petit village du Valais qui s’appelle Écône2. Bon, c’était le cas. Ils arrivent bien en avance, comme des bons Suisses, bien à l’heure, ils se sont mis au premier rang, personne à leur droite, personne à leur gauche, les gens étaient derrière. Ensuite ils se sont présentés, abbé untel, professeur d’histoire de l’Église, abbé untel, professeur de théologie morale, puis l’abbé untel, professeur de sacramentaire. Ils ont posé des questions, alors bon, j’ai été malin, j’ai mis un peu de latin, j’ai évoqué saint Thomas d’Aquin… j’ai mis des trucs qui n’étaient pas prévus dans la conférence, bien sûr !

Et puis à la fin, on a discuté, ils avaient fait à trois, quand même, un bout de chemin pour écouter un cochon de laïc parler de théologie, généralement ça ne se fait pas dans ces milieux-là. Un laïc n’enseigne pas la théologie. Et puis on a discuté, ils sont tous repartis avec les 135 catéchèses, 1,350 kg de papiers chacun sous le bras. Alors je leur ai fait cadeau, bien sûr, mais en fin de compte, c’est peut-être dans l’enfer de la bibliothèque d’Écône. Vous savez ce que c’est l’enfer des bibliothèques, c’est là où on met les ouvrages qui sont peu recommandables, voire une mise à l’index autrefois. Mais vous voyez, ça, je trouve ça bien : ensuite s’ils me critiquent après, ils me critiquent sur des choses que j’ai vraiment dites ou que j’ai vraiment écrites, mais c’est les condamnations a priori comme ça… Commencez par lire, lire, lire !

Il y a un dernier bouquin qui est sorti, critique sur la théologie du corps, il est peut-être très bien intentionné ce garçon, il a plus ou moins collaboré à la commission de la CIASE. Bon, il dit que saint Jean-Paul II ne parle pas de la violence sexuelle etc., et donc, comme il n’en parle pas, eh bien on considère qu’il n’est pas contre. C’est fou comme argument ! Bon moi j’ai lu son bouquin, mais visiblement il n’a pas lu toute la théologie du corps, il n’a pas lu, ou alors il ne l’a pas bien lu. Alors ça, ça m’ennuie davantage, surtout qu’en plus, ça fait un succès de librairie, c’était en tête des ventes pendant 15 jours ou 3 semaines. Maintenant on n’en parle plus.

Mais, vous voyez, moi je veux bien toute espèce de critique, c’est pas grave, mais des critiques, d’abord, qui sont droites, c’est-à-dire qui procèdent d’une véritable interrogation de l’intelligence, qui ne sont pas des critiques a priori mais qui se fondent sur : « Vous avez écrit que… » Bon très bien, et dans une attitude véritablement de dialogue et d’échange, parce que ça, c’est constructif sinon ça ne sert à rien.

Alors il y a deux catégories de personnes dans l’Église qui n’aiment pas la théologie du corps : il y a les plus tradis qui considèrent que mettre le corps dans l’image de Dieu c’est quasiment blasphématoire. Ils n’ont pas bien compris parce que s’ils avaient bien lu… Peut-être que certains ouvrages de vulgarisation n’ont pas été très habiles sur certains trucs, il y a eu des caricatures qui ont été faites. Et puis surtout ils ne veulent pas de la théologie sacramentaire du mariage parce que, pour eux, parler de vocation au mariage c’est juste dans un sens analogique, mais il n’y a de vocations que sacerdotales et religieuses. La vocation au mariage, peut-être dans un sens très, très, très analogique, mais ce n’est pas vraiment une vocation : c’est tout simplement un appel, une réponse à un appel de la nature. Ce n’est pas complètement faux sur un certain rapport, mais donc ils considèrent que ça survalorise la vocation au mariage et par conséquent ça distrait les vocations. Ça ne contribue pas à remplir les séminaires.

Et puis les autres, ceux qui ont dit : « Humanæ Vitæ, l’oripeau d’Humanæ Vitæ, on a réussi à en faire ça, on s’est libéré d’Humanæ Vitæ, on a réussi à faire en sorte que ce soit des gros mots dans l’Église. » Aujourd’hui il y a encore deux gros mots imprononçables dans l’Église : c’est Humanæ Vitæ et puis Veritatis Splendor. Donc ça fait quatre gros mots : l’encyclique de Jean-Paul II sur les fondements de la morale, « Ça on n’en veut pas », c’est un peu idiot mais c’est comme ça. Donc, ceux-là, ils ne veulent pas de la théologie du corps, parce qu’ils ne veulent pas que ce soit une manière de réintroduire la dimension moralement contraignante d’Humanæ Vitæ, qu’on s’est ingéniés à évacuer.

Il y en a qui disent aussi que Jean-Paul II cantonne la femme au rôle d’épouse.

J’ai envie de dire : lisez la Lettre aux femmes de Jean-Paul II. Il n’y a pas un pape qui a osé écrire ça, une telle louange à la femme que cette Lettre aux femmes. Lisez Mulieris dignitatem. Avant de critiquer, lisez, je vous en supplie, lisez. Oui Jean-Paul II dit que la vocation maternelle est simplement une des plus belles vocations, et qu’il n’y a pas plus belle profession que d’élever des enfants. Alors c’est vrai que les enfants on les élève à deux, bon, qu’il y a certainement un rééquilibrage des rôles paternels et maternels dans l’éducation à revoir, par rapport à ce qu’on a pu connaître il y a quelques décennies, oui, là, pas de problème. Oui, je veux bien que les ménages de mes enfants ne vivent pas tout à fait de la même manière que vivaient nos grands-parents. Ça me semble normal et sain. Il y a des évolutions qui sont à accueillir.

Mais dire que Jean-Paul II humilie la femme… Excusez-moi, mais il n’y a pas de pape qui a plus exalté le mystère féminin que Jean-Paul II. Et allez lire le théâtre de Wojtyła. Dans Rayonnement de la paternité, en fait c’est le rayonnement de la paternité et de la maternité, il y a des lignes d’une fulgurance poétique et mystique extraordinaires ! Lisez, lisez, avant de critiquer. Je veux bien que vous critiquiez, mais lisez, lisez.

Vous arrive-t-il d’être découragé devant l’évolution de la vision de l’être humain dans notre société ?

Absolument pas. Surmotivé plutôt, surmotivé : c’est autant de défis à relever ! L’Église, pendant des siècles, n’a pas arrêté de relever des défis. Mais regardez, par rapport à la culture ambiante : dans les premiers siècles de l’Église, c’était la lutte contre le manichéisme, incroyable : les chrétiens étaient considérés comme ceux qui exaltaient le corps ! « Ce peuple qui aime le corps, les chrétiens. » On s’est battus contre le néoplatonisme avec son mépris du corps, etc. Lisez les pères de l’Église, et c’est incroyable, on s’est battu là-dessus. On s’est battu pour la liberté de consentement dans le mariage, alors que c’était imposé par les familles. L’Église n’a pas cessé de se battre contre un environnement culturel qui ne lui était pas nécessairement favorable, c’est le moins qu’on puisse dire.

Alors quelques fois elle s’est laissée un peu contaminer par cet environnement culturel, parce que ce n’est pas facile. En quelque sorte, l’Église ne vit pas dans un vase clos stérilisé. Évidemment qu’elle est en prise avec le monde, donc le monde a une influence. Mais si vous relisez toute l’histoire de l’Église, c’est une histoire de combat. Alors aujourd’hui c’est un combat contre le transhumanisme, contre l’idéologie du gender, etc., eh bien allons-y !

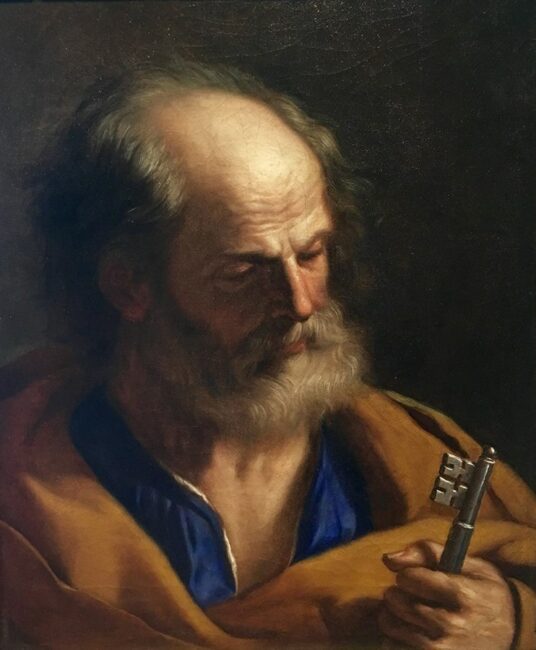

On serait fondés à avoir peur ou à être gêné si on manquait de ressources, mais on a des ressources fabuleuses ! On me l’a reproché, je dis : l’Église a les clés, elle a des clés anthropologiques, elle a des clés sur l’homme. L’Église développe un discours sur l’homme et sur la femme. On n’a aucun complexe à avoir ! Mais vous voyez, là encore, pour être un bon chrétien, il faut être un chrétien complexé… où est-ce qu’on a vu ça ? C’est quelque part dans l’Évangile ? Soyez le sel de la terre, la lumière du monde ! Il n’y a pas de complexe à avoir là-dessus. La lumière il faut la porter, le sel, il sale. Parce que si le sel ne sale plus, il est jeté jeté la rue dit le Christ. Ah oui, effectivement, il faut qu’on soit du sel qui sale, des lumières qui éclairent.

Pour ça, il ne faut pas qu’on soit incolores, inodores et sans saveur. Il faut que nous soyons, en quelque sorte, à la hauteur du trésor dont nous sommes dépositaires. Et ce trésor on ne va pas le garder pour nous, et on a à le donner. Donc il n’y a aucun complexe à avoir. Pourquoi est-ce que, quelques fois, il y a cette espèce de complexe des chrétiens ? Tout simplement parce qu’ils ne sont pas formés. Parce qu’ils sont Bac plus 5 en matières scientifiques et ils sont Bac moins 12 en matière théologique. Et il faut équilibrer un peu les choses : bossez les mecs, bossez, c’est tout. Travaillez, puis vous allez voir, il n’y aura pas de complexe.

Parce qu’en fait, le monde contemporain contre, je m’en fiche qu’il soit contre. Moi je vois surtout qu’il a soif. Il crève de soif, il crève de faim de vérité sur ce qu’est l’homme, il crève de ça, même quand il s’en défend, même quand il est dans l’animosité par rapport à l’Église. Et s’il est dans l’animosité, c’est parce qu’en fait on ne lui a pas donné la plénitude du message, parce que si on lui avait donné la plénitude du message, il dirait merci.

Autrement dit, quand les chrétiens se lamentent que la culture contemporaine est contre etc., en fait je dis : mais qu’est-ce que vous avez fait à cette culture contemporaine pour donner la lumière dont vous êtes porteurs ? Eh bien c’est ça ce qu’il faut faire, c’est tout. Et vous allez voir, il y aura beaucoup moins de problèmes.

C’est arrivé à certaines époques dans l’Église. Regardez, regardez saint Thomas, saint Dominique, contre les cathares, enfin on n’a pas arrêté de se battre. Mais qu’est-ce que fait saint Dominique contre les cathares ? Il ne les brûle pas, il crée un ordre intellectuel et on va se coltiner à eux intellectuellement. C’est ça l’origine des dominicains. Ça, c’est la bonne démarche.

Alors je ne sais pas si l’institut de théologie du corps sera un jour un ordre religieux, je ne le souhaite pas, en tout cas. Mais voilà, il faut que le trésor dont nous sommes dépositaires, nous nous le soyons d’abord approprié. Approprié mais pas pour le garder pour nous, pour pouvoir le donner. Et c’est ça la mission d’un chrétien. Et une fois qu’on est dans cette dynamique-là, on n’a aucune raison d’avoir peur. « N’ayez pas peur ! N’ayez pas peur ! », disait Jean-Paul II. C’est là-dessus qu’il a fait tout le succès de son pontificat. Enfin un qui nous disait qu’il ne fallait pas avoir peur. Et attention, « N’ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! » Il faut ouvrir les portes au Christ, voilà. Il faut apprendre du Christ le sens de notre corps, parce que le corps humain, il resplendit dans toute sa splendeur dans le Corps incarné du Christ, dans le corps incarné du Verbe, dans le Christ Jésus.

Donc il faut regarder le Corps de Jésus, il faut regarder comment Jésus se comporte avec son corps, il faut regarder comment Jésus se comporte avec le corps des autres, il faut regarder la liberté que Jésus a par rapport à son corps. Ce que je dis quelques fois à mes étudiants : prenez cette clé de lecture de l’Évangile, lisez-le mais en regardant comment Jésus se comporte avec son corps, et comment il se comporte avec le corps des autres. Alors là vous aurez la juste attitude : « Idolâtrie du corps, jamais, mépris du corps, pas davantage, maîtrise et estime du corps, oui. »

Quels sont vos projets à venir ? Travaillez-vous sur un nouveau livre ou d’autres initiatives ?

Je crois que j’en ai déjà fait pas mal ! J’ai écrit Jean-Paul II de toutes les manières, il y a La sexualité selon Jean-Paul II, La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II, La famille selon Jean-Paul II, Le mariage selon Jean-Paul II, La préparation au mariage selon Jean-Paul II, L’amour selon Jean-Paul II, enfin bon, je ne vois pas ce que je pourrais encore inventer !

Si, puisque vous me posez la question, il y en a un sur lequel je travaille, mais je n’arrive pas à le finir, c’est sur Jean-Paul II homme de théâtre. Parce que c’est une dimension de sa personnalité qu’on ne connaît pas assez, c’était un génie, un génie théâtral, un génie poétique, un des plus grands poètes de notre temps. Et ça, ça ne se sait pas assez. J’ai publié une traduction, qui n’avait jamais été sortie de la Pologne, de sa dernière pièce, sa troisième grande pièce, Rayonnement de la paternité, ça n’a jamais été publié en dehors de la Pologne. C’est prodigieux.

Autrement dit c’était un génie tout azimuts, cet homme, ce pape, c’était un génie. Il va nous falloir des décennies pour intégrer ça. On dit : « Ah, ben, Jean-Paul II, c’est plus d’actualité. » Je veux bien que Jean-Paul II soit dépassé, mais enfin excusez-moi, il y a un principe de bon sens, c’est qu’on ne dépasse que ce qu’on a rejoint. Alors commençons par le rejoindre, puis ensuite on va parler de le dépasser. Mais avant de le rejoindre, je crois qu’il y a du travail à faire parce que c’est un génie.

Quel est votre passage biblique préféré et pourquoi ?

Je crois que c’est le Cantique des cantiques, dans l’Ancien Testament. C’est le plus bel hymne à l’amour et au corps de l’homme et de la femme qu’on n’ait jamais pu écrire. Jean-Paul II disait que : « À l’image de Dieu, homme et femme il est créa », c’était le prototype du Cantique des cantiques. C’est en fait tout le Cantique des cantiques, c’est le développement, c’est les variations, au sens des variations musicales sur ce thème qu’on trouve dans la Genèse : « Dieu créa l’homme, à l’image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, homme et femme il le créa ». On a tout le Cantique des cantiques, toutes les strophes du Cantique des cantiques qui sont autant de variations musicales, des déploiements… Jean-Paul II aimait plutôt les métaphores industrielles que les métaphores musicales, mais il a bossé dans l’industrie. On trouve des métaphores de petites plateformes, prototypes, structures portantes, qui sont des catégories théologiques un peu surprenantes.

Et puis aussi, dans le Nouveau Testament : je me souviens, nous avons fait un voyage retraite en Terre Sainte pour nos 25 ans de mariage, il y a déjà quelques temps. Et il y a des sites très émouvant en Terre Sainte, mais le site qui m’a le plus marqué, pour tout vous avouer, je ne sais pas pourquoi, je me suis écroulé en pleurs ce jour-là, au bord du lac de Tibériade. C’est le lieu de la confirmation de Pierre. Quand Jésus lui a dit : « Pierre m’aimes-tu ? » Je crois que c’est la parole dans l’Évangile qui m’émeut le plus, parce que finalement c’est la question que Jésus nous pose à chaque instant, puis qu’il nous posera au dernier moment aussi, au moment de notre mort. C’est la seule question, la seule question à laquelle il faut pouvoir lui répondre. Pierre répond : « Tu sais bien que je t’aime, je t’aime d’un amour d’amitié ». Jésus demandait en grec : « Est-ce que tu m’aimes d’amour agapé ? », et l’autre répond : « Je t’aime d’amour d’amitié ». Finalement, c’est la seule question qui va rester.

Au sujet du Cantique des Cantiques, Jean-Paul II dit de faire attention à ne pas interpréter le Cantique des Cantiques comme d’abord une métaphore spirituelle de la relation entre l’âme et Dieu, ça parle d’abord d’amour humain.

Il dit les deux, c’est à la fois un poème mystique, et c’est dans ce sens là d’ailleurs que l’a commenté saint Bernard ou saint Jean de la Croix, et puis il y a la dimension érotique mais au sens d’érotisme intégral. C’est le plus grand poème érotique qu’on n’ait jamais écrit. Le problème de l’érotisme, c’est pas qu’on parle des choses du corps et de la sexualité, c’est qu’on en parle mal, et en ce sens-là, le Cantique des Cantiques c’est un érotisme intégral dit Jean-Paul II. C’est que tout ce qui est dit, toutes les valeurs du corps et de la sexualité sont ordonnées aux manifestations du mystère de la personne. Et c’est très éclairant d’ailleurs pour la vie conjugale, c’est que tout ce qu’il y a de grand, de spécial, d’unique dans le corps de l’autre, en fait me dit le caractère unique de la personne de l’autre. Et donc il est normal de célébrer le corps de son époux, le corps de son épouse, parce que, à travers ce corps je célèbre le mystère de sa personne. C’est la grande leçon du Cantique des Cantiques, il y a une pédagogie de l’amour qui est extraordinaire dans ce Cantique.

Quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez les autres ?

Le courage et le sens de l’engagement. Ça c’est mon côté scout.

Quelle est votre musique préférée ?

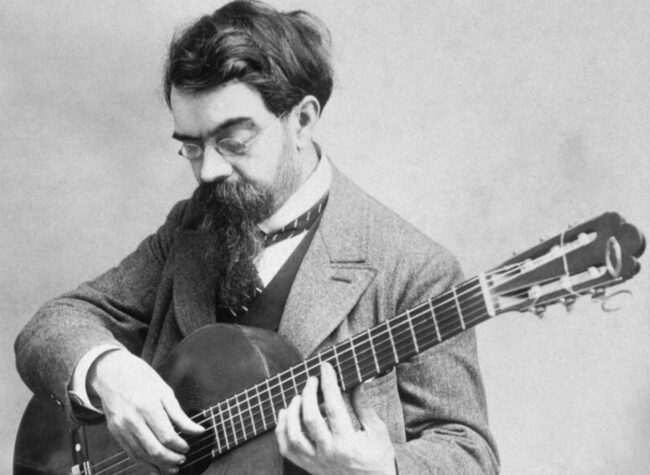

Si vous m’engagez sur ce terrain là on n’a pas fini… Il y a un instrument qui me bouleverse complètement, qui est celui que j’essaie de pratiquer un petit peu, qui est la guitare classique. Berlioz disait : « La guitare est un grand orchestre. » Et c’est vrai. Et puis il y a quelque chose de terriblement sensuel dans la guitare : on la tient sur son cœur, comme on tient une femme d’ailleurs. Il y a plein de choses qui peuvent être évoquées sur la forme de la guitare par rapport aux formes féminines… C’est un instrument qui est prodigieusement difficile à apprivoiser, c’est un peu comme une femme… Je l’ai sacrifiée pour faire des études de philosophie et maintenant que je ralentis un petit peu l’activité, je reprends.

Et donc évidemment, si vous me demandez ma musique préférée, je vais vous dire Francisco Tárrega. D’abord c’était un grand chrétien, même surnommé san Francisco Tárrega, saint François Tárrega. C’est lui qui a posé toutes les bases de la technique contemporaine – il est mort en 1907 ou 1908 – de la guitare classique que l’on connaît aujourd’hui. Et puis quand même, parce qu’il y a un patrimoine extraordinaire en Amérique du Sud : Augustin Barrios, qui est un musicien paraguayen qui a composé plus de 300 œuvres pour guitare, qui est le vrai Chopin la guitare. Je reconnais que je suis un peu sélectif, mais en même temps c’est tellement riche, il y a une richesse dans le répertoire extraordinaire dans cet instrument. Mais vous savez ce que disait Segovia : la guitare est l’instrument dont il est plus facile de jouer mal. Donc c’est un instrument qui est très exigeant mais qui récompense merveilleusement les efforts qu’on consent pour lui. Comme une femme.

Quel est votre saint préféré après saint Jean-Paul II ?

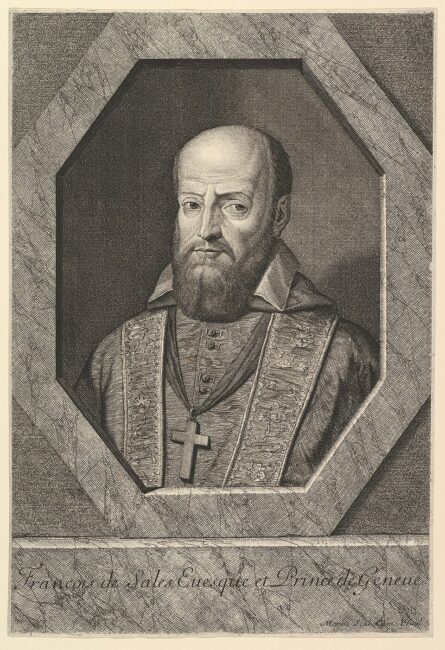

Saint François de Sales. C’est le premier qui a posé les bases d’une spiritualité vraiment laïque. Donc j’aime beaucoup saint François de Sales : « Rien par force, tout par amour. » C’est génial. C’est grand saint François de Sales, c’est très grand. Et puis c’est très moderne.

Consulter la première partie de l’interview d’Yves Semen : L’Institut de théologie du corps par Yves Semen

1 Aime et ce que tu veux, fais-le ! : regards croisés sur l’Église et la sexualité, entretien avec Arthur Herlin.

2 Écône est le village où se trouve le séminaire historique de la fraternité Saint Pie X, en rupture avec l’Église catholique.